日記

- HOME

- 施設長・課長日記

施設長・課長日記

「湘南だいちの10年、湘南ゆうき村の30年」(湘南だいち・湘南ゆうき村 施設長 妹尾 貢)

先日、湘南だいちの秋祭りが開催され、大勢の皆さんにお越しいただきました。地域の皆様にもご協力いただき、無事に終了することができました。昨年まで、夏祭りという名称で7月後半の炎天下で実施してきましたが、近年の異常な暑さで、もはやお祭りどころではなく、今年度からは9月末に実施時期を変更したのですが、それでも当日は35度近い気温まで上がり、涼しい場所を探しながら参加されていました。

また、今年度は江の島片瀬漁協のマルシェの実行委員の方や、西俣野下自治会の役員の方にもご参加いただき、盛り上げていただきました。

今年度は湘南だいち設立から10周年、湘南ゆうき村はもうすぐ30年ということもあり、これまでを振り返ることが多くあります。これまで自分が配属になった事業所やそこでの利用者や職員のことを、いろいろと思い出します。

一緒に働いた職員の中には、現在は別な職場に変わった人もいますが、みなさんそれぞれの現場で活躍されています。行政の職員になった方や、別の業界で活躍されている人もいます。

サービスを提供する側から、福祉制度を作る側の仕事に変わった方もいましたが、このような人たちと一緒に仕事ができたおかげで、福祉のサービスというものが、どうやって充実・発展していくのか、ということを知ることができました。

法人内に限らず、この仕事のプロフェッショナルだな、と思う人との出会いがたくさんありましたが、その共通点は、瞬発力と持久力の両方を兼ね備えていること、そして、いつも現状に満足することなく、アンテナをはって勉強し、日々進化しているということです。

そのような人たちと一緒に働けていることは自分の財産であると同時に、障害福祉を支える様々な部門に仲間がいるという安心感にもつながっています。

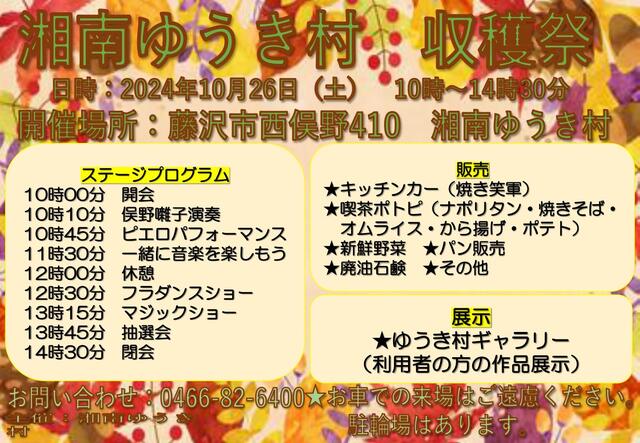

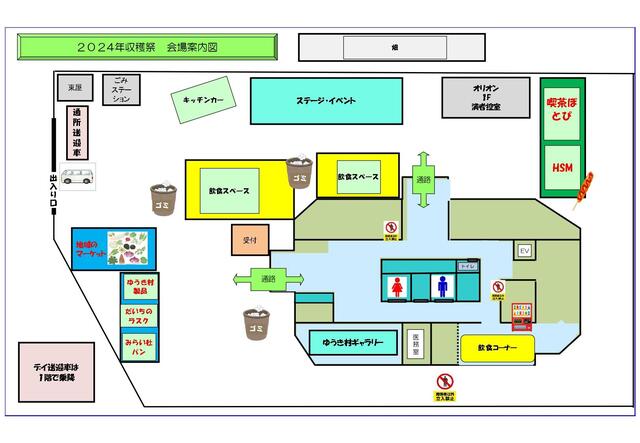

10月26日(土) 「湘南ゆうき村 収穫祭」を開催いたします。ぜひ、ご来場ください。

※トップ画像はゆうき村がある西俣野の田んぼです。湘南だいちの秋祭りが行われたころ、地域の皆さんは稲刈りで大忙しでした。稲を刈った後に飛び出してくる生き物を狙っているのか、トンビが急降下を繰り返していました)

~5年日記~ (相談支援プラザ 課長 一戸香織)

朝晩の涼しさとともに、秋の夜長が感じられる季節になってきました。

先日、86歳の利用者様のお宅を訪問した時のお話です。

「膝が痛かったので病院で手術したけど、正確な日付を思い出せないからちょっと確認しますね」

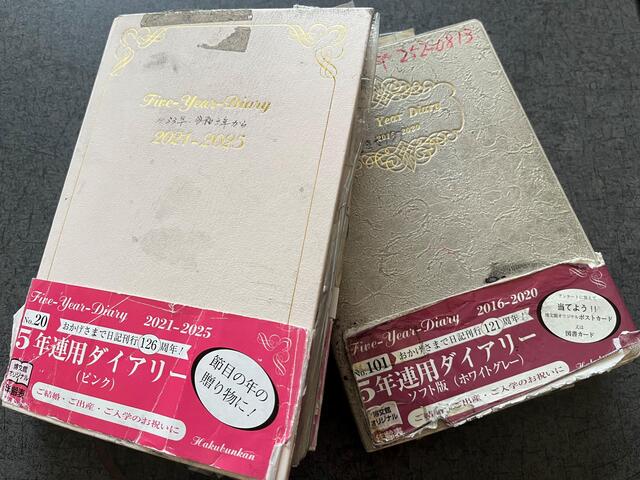

そう言ってリビングから"5年日記"と書かれた辞書みたいに厚いノートを持って来られました。

「こんなの見たことある」それは5年分の日記を1冊に書くことのできるノートでした。

32歳の時に次男が生まれ、生死をさまよう程の出来事があり、そのことがきっかけとなり日記を書き始めたそうです。

毎日書くことを心がけたそうですが、どうしても書けなかった時は、走り書きしたメモを見て思い出しながら日記をうめていったそうです。

テレビを観た感想、お金のやりくりが大変だったこと、自宅の庭に花が咲いていてとても嬉しかったこと、子どもの日々の成長が感じられたこと、その時の思い出や感情を記憶として残してきたものでした。

嬉しかった日には赤丸を付け、辛かった時に見返して頑張ってきたそうです。

誰にもその人の歴史があります。そしてこれからの未来もあります。

前向きに生活し、生きていくための糧として54年間、書き続けてきた日記。

私の生きてきた年月と同じくらい長く書き続けられた日記。

その方の歴史の長さを感じることが出来た時間でした。

見た目から得られるもの(よし介工芸館・アートスペースわかくさ課長 石田友基)

先日、法人の選択専門研修にて、外部講師を招いてチーム形成に関する研修を行いました。

チームを構成する要素は色々ありますが、その中の一つにあるコミュニケーションは大きなポイントになると感じました。

人の第一印象は3秒~5秒で決まるとよく聞きます。先日の研修の中でも、チームで連携する上で、メラビアンの法則についての話がありました。この法則では、「言語(話の内容自体)から得られる情報が7%」「聴覚(声のトーンや大きさ)から得られる情報が38%」「視覚(姿勢や見た目)から得られる情報が55%」と言われています。

どれだけ言葉を重ねても、目や耳から入る情報で、93%が印象付けられるというものです。この法則のポイントは、言葉と態度にズレが生じたとき、人は態度の方を見て判断をする傾向にあるということです。

ここに対して何かエピソードがあるわけではないが、この話を知った時、会話をしているときだけの姿勢や態度に限らず、常日頃から見られている意識を持ち、見せることも一つのコミュニケーションになると感じました。...さて、何を伝えよう。

写真は現在アートスペースわかくさで鋭意開発中のペット向け商品の試作です。

夏らしく麦わら帽子を作ってもらいました。

心に残る手紙(相談支援プラザ・よし介工芸館・アートスペースわかくさ 所長 小野田智司)

先日とあるポッドキャストを聞いていると

思い出に残る手紙をテーマにした番組がありました。

その時に真っ先に思い出したのが

私、小野田の名前を知らないにも関わらず

サービスセンターぱるに届けてくださった手紙のことです。

当時、私はサービスセンターぱるで

現在の放課後等デイサービスを担当していました。

ご家族で市外へ転居されるとのことで...

「いつも元気に学校にお迎えに来ている

サンバイザーを付けたお兄さんに元気をもらっています。」

といった内容のお手紙でした。

私の名前もわからないのに

送ってくださったことには

ただただうれしい気持ちになりました。

そして

今もふとした時に思い出し

多少美化されているかなと思いますが

それも含め私の力の源になっているものです。

きっと皆さんにも思い出に残っている

お手紙やメールがあるかと思います。

そして皆さんが送った手紙やメールを

今も大事にしている人がいるはずです。

今日はちょっとだけ時間をつくり

思い出してみてはいかがでしょうか。

きっと今日の日が素敵な日になりますよ。

■表紙の写真■

近所の田んぼのお米です

新米のおいしい季節になりました。

道あんない(湘南あおぞら・アポロ 課長 高橋羽苗)

先日研修の中で「自分のユニークなところを教えてください」との質問がありました。

なかなか思い当たるものが浮かばず、施設長課長の紹介文にもある「話しかけられることが多い...気がする」ことを挙げました。

お店で商品を手に取ったら「これ、おいしいの?」と話しかけられたり、旅先で地元の方らしき方から、情報をいただいたり、少なくはなりましたが写真を撮ってほしいと頼まれたりすることも多い気がしています。

話しかけられやすい人の中で、「道聞かれ顔」というのがあるそうです。それがどういう顔かについては、立ち振る舞いや顔つきだけではないようでさまざまな意見があるようです。

さて、「道聞かれ顔」っぽい私は、方向感覚に苦手意識はないのですが、ルートを考えるのが苦手で説明も下手。道を聞かれると「あぁ、あそこか!」と思ってうんうんと頷いたりしてしまうので、相手は「さぁ教えてもらうぞ」と意気込みます。

ただ、この時わたしの中では「あっちのほう」という方向が浮かぶのですが、説明をするために頭の中でルートを組み立てていて...。もともと、感覚的に「あっちのほうにこれくらい歩くかなぁ」程度で進んでいることも多いので、ルートを伝えるというのはとても苦戦します。

あまり知らないところで場所を聞かれても「あぁ、あれね!」と思うと頷いてしまうので、勢いよく頷いて話し始めたくせに「あー、あまりわからなくて」と答えることになることも。

ここに言葉の壁が生じるとさらに難易度があがり、スマホの地図画面を照らし合わせて身振り手振りで伝え...お互いに釈然としていないようなままの「thank you」に、ひとまずにこっと返して立ち去る。...それなら答えなければいいのですが頷いてしまっているので、「あまり詳しくわからないのだ」ということを伝えられないのです。

友人が、以前観光地で道を聞かれ、言葉の壁を身振り手振りで乗り切ってなんとかバス停まで案内したがバスが違い、情報を伝えなおし、結局1時間以上一緒に行動をしたという話を聞いてえらく驚きました。そんなになる前に「わからない」と伝えればいいのに...!

「道聞かれ顔」が道を伝えるのは得意とは限らないことをさりげなく伝える方法があればいいのですが。

▲写真はいつかの観光地。この時は路面電車の駅を聞かれて困りました

『偶発的動機、偶発的接点』( 湘南あおぞら・アポロ / 施設長 宗像 喜孝 )

令和6年の1月に行われた「かながわ地域生活移行推進人材養成研修 フォローアップ研修」を受講した際に、「偶発的動機、偶発的接点」という言葉を講師の方から学び、それ以降、入所者の生活を考える上でのひとつのキーワードとしてよく使っている。

例えば、「コンビニで買い物をしていたら、たまたま隣に居合わせた人が美味しそうなデザートを買っていたので、自分もつい購入・・・」、「たまたま通りがかった美味しそうな焼き鳥屋を見て、今日は仕事を頑張ったから帰りにちょっと一杯・・・」など、地域で暮らす人々の日常の中には、いつも通り見通しがあり、計画的に起こる出来事と、それと対照的に、偶発的な出会いや出来事が混在している。

「そういった出会いを当たり前に経験することが出来、その人の偶発的動機を実現していくことができる環境こそ、地域でその人らしい生活を送るということではないか」と講師の方より話があった。また、「入所施設の入所者の生活を支援していく上で、そういった偶発的な社会との接点をどう支援していますか?」、「日々の入所者の偶発的な動機をどう実現していますか?」と重ねて問われ、今の湘南あおぞらの支援の現状を振り返った。

さいごに、講師の方より、「毎日同じ生活のルーティーンの中で、入所者の方が「落ち着いて過ごすこと」を目標に生きていくことを何年も続けるという現状があるとしたら、それは見直すべきではないか」と問われ、「その通りだ」と思う反面、「どうしたら良いのか」と考えさせられることも多くあった。

年齢や性別、趣味趣向、生活スタイル、職業、等々。障がい当事者の方々が、地域の中で、色々な人たちと偶発的に出会える機会があり、そこから刺激を受けた偶発的な動機を実現できる環境を想像し、現状の入所施設の入所者の暮らしの中で、少しでもそのポイントを支援できるように、職員全体で考える機会を設けていこうと思う。

法人理念の①には、「地域で暮らす障害のある人・高齢者及びその家族があたり前の生活を送るために必要な支援を提供します。」とある。「地域で暮らす人のあたり前の生活」を具体化したひとつの目指すべき支援の方向性として、今後もこのキーワードを大切に考えていきたい。

(写真)ふと「美味しい蕎麦が食べたい・・・」と思い、思いつきで週末日帰り旅行をする。