日記

湘南ゆうき村の施設長・課長日記

骨髄提供体験記②(湘南ゆうき村・法人事務局 課長 高橋宏明)

骨髄提供体験記②です。

(①は下記リンクをご覧ください)

社会福祉法人藤沢育成会 | 骨髄提供体験記①(湘南ゆうき村・法人事務局 課長 高橋宏明) | 施設長・課長日記

6月下旬に骨髄提供最終候補者の連絡があった。

骨髄バンクコーディネーターに今後の予定を確認すると、

最終同意

採取前健康診断

自己採血

入院

骨髄採取

退院後健康診断

の流れ

まず「最終同意」があり、

提供日も8月某日と決められていた為、急ぎ日程調整。

当たり前だが、移植日はドナーの都合よりも患者さんの状態を優先し決定される。

最終同意は、「本当に提供しますか?」と家族同席で行う面談。

妻と自身の仕事の調整をしながら、

その後のスケジュールを考慮して、

最終候補者決定通知から1週間後に最終同意の面談となった。

最終候補者は1名なので、採取前健康診断で問題なければそのまま採取となる。

その為、このタイミングで上司に報告し、上記の動きを説明し、業務の調整を急いだ。

6月末【最終同意】

最終同意当日は、採取する病院にて、

血液内科医師、骨髄バンクコーディネーター、弁護士、

妻、私の5者で面談が行われた。

面談では、骨髄提供の流れやリスクについて説明を受ける。

リスクについては、死亡例や後遺症の症例について、こと細かく説明される。

近年、日本でも死亡例等はないようだが、しっかりと説明され、

ドナー側が充分理解、同意した上で提供するか判断できるようになっている。

死亡例等も紹介されるので、自分自身が安心しようと

「最近、骨髄提供での医療事故はないんですよね?」と主治医に聞いてみた。

(「医療事故はないですので安心して」との返答を期待)

主治医からは「確率論で言うと0ではありません」とピシャリ。

移植日も確定し、それに向けて患者さんも前処置をするとの話もあり、

前処置とは、抗がん剤や全身放射線照射をすることで

患者さんの体内に残存するがん細胞をできるだけ壊滅させること、

ドナーの細胞を拒絶せず受け入れられることが目的で

治療されるが非常に辛い処置らしい。

仕事を休むことも、

入院し子どもたちを妻に任せることも、

患者さんの前処置が始まることも、

いよいよ自分だけのことだけではなくなってきたと実感。

7月上旬【移植前健康診断】

問診、診察、血液検査、尿検査、胸部レントゲン検査、心電図など

一般的な健康診断の内容を行う。

肺機能検査は、吹き方の指示があり、フィットネスジムのように

「吸って~吸って~もっと吸って吸って~吐くーー!」と繰り返され、指示通り行う。

全身麻酔をする上で、肺機能検査も重要との事。

麻酔科の受診もあり、手術前の麻酔について説明を受ける。

部分的な麻酔ではなく、全身麻酔をするとの説明。

「寝ている間に手術されるんだろう」と思っていたが、

そうではなく、採取している3時間程度呼吸が止まるとのこと。(怖すぎる)

またまた長くなったので次回に続きます。

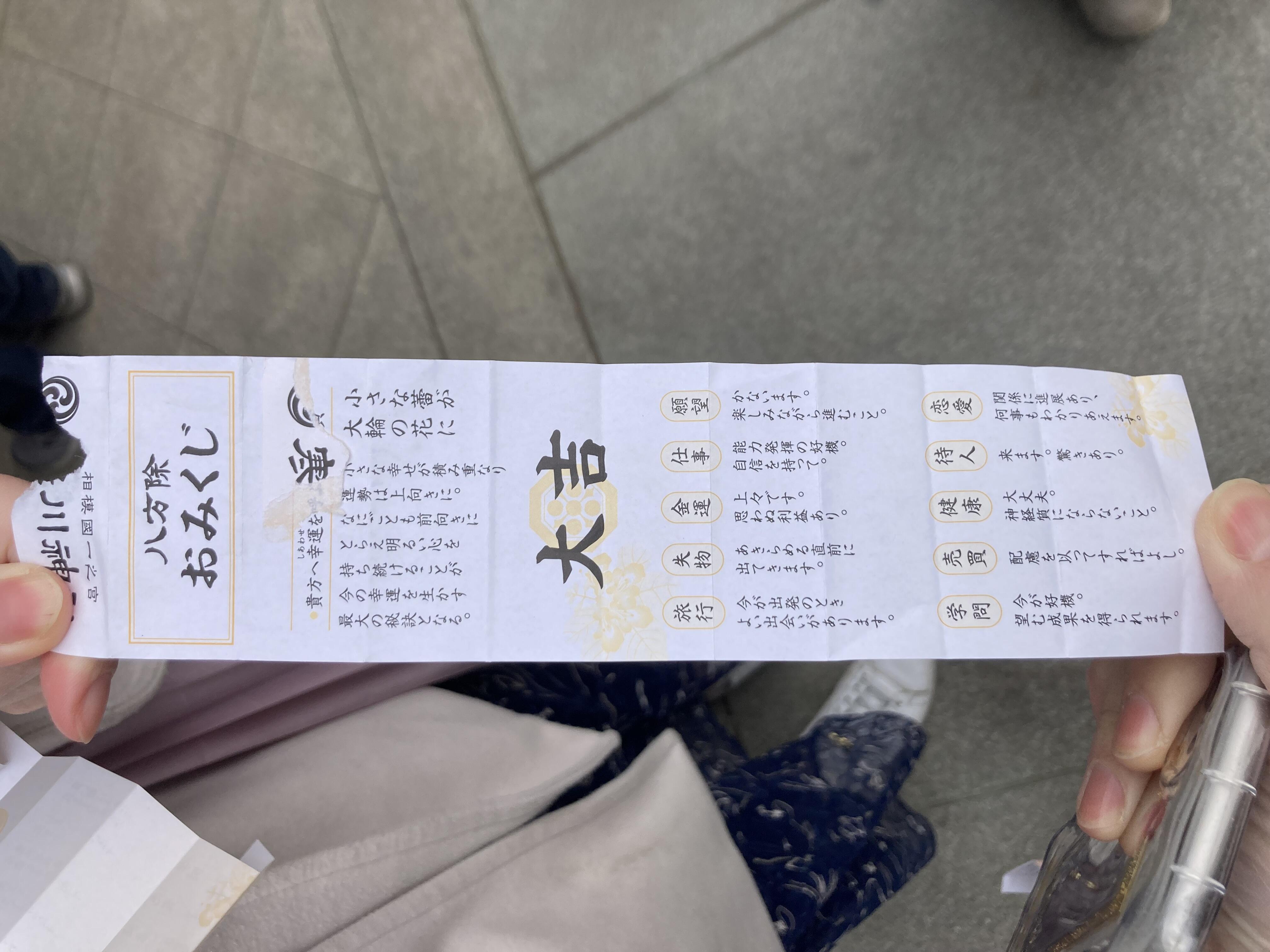

写真は年始にひいた大吉です。

仕事・・自信をもって能力発揮します。

「里帰り」(湘南ゆうき村・湘南だいち 施設長 妹尾 貢)

お正月は実家のある練馬に帰省しました。

実家は団地なのですが、この5年ほどの間に建て替えがあり、実家の場所も数年ごとに変わりました。今回は元の場所の新しい建物への帰省でしたが、自分が子ども時代を過ごした時の様子とは似ても似つかない、おニューな感じのマンション風になっていました。

それでも場所が同じなので、帰った感じがするのは不思議です。

障害福祉の世界では「地域の生活」「地域移行」など、地域という言葉をよく使います。地域って何だろうとよく考えます。すぐに思いつくのは「施設の反対語」なのですが、では「施設」の生活と「地域」の生活の質的な違いとは、なんだろうかと考えます。

自分が実家にいたころ、地域の活動を意識することは、あまりありませんでした。今思えば、団地の自治会で、階段掃除の日があったり、夏のお祭りがあったりしました。目の前が学校だったので、学校のイベントはよく行きました。

働き始めてからは藤沢に住みましたが、仕事ばかりで、地域の活動に参加することはほとんどありませんでした。一度、たまたま夏に帰省した時に夏まつりがあって、屋台で焼き鳥を焼いたことがあったくらいです。

ITの発展で、人と人をつなぐ仕組みは加速度的に変化して、端末さえあれば、足を運んだり人を介したりせずに、世界中の人とつながったり、いろいろなことが出来るようになりました。地元に帰らなくても、あちこちに散らばって住んでいる高校の同級生たちと、LINEで無駄話をすることもできます。

そうやって空間を超えてつながるようになっても、同じ土地にすむ「地縁」の関係もまた、続いていきます。

最近は、職場がある西俣野上町内会の住民活動におじゃますることがあります。自分の生まれ育った地域ではありませんが、住んでいる人たちのいろいろな課題を見聞きすると、なにか自分たちにできることはないか、と考えます。

そんな経験を通して、「人が役割をもって、直接にやり取りする距離感」それが地域かと考えました。施設に住んでいても、住民としての役割があれば、それは地域の暮らし、なのかもしれません。

その場所で暮らしたり働いたりする人として、役割をもつこと、役割があると実感すること、それを支援することが我々の仕事なのではないか、とあらためて思いました。

※写真は、子どものころ遊んだ近所の公園

骨髄提供体験記①(湘南ゆうき村・法人事務局 課長 高橋宏明)

8月某日、骨髄ドナーとなり骨髄を提供しました。

日本骨髄バンクの通知から術後までの体験について綴ります。

4月【通知】

新年度まもない4月上旬、1件のショートメールを受信した。

通常、ショートメールは、留守番電話のお知らせか迷惑メールがメイン。

今回も期待せずにタイトルを見ると、『日本骨髄バンクからのお知らせ』

たしかに以前、骨髄ドナーに登録したが、これまでは定期的に郵送で冊子が届くのみ。

「詐欺メールも凝ってきたな」なんて疑いながら、ショートメールを開く。

『あなたと患者さんのHLA型(ヒト白血球抗原)が一致し (中略) 詳細は・・』

とメールの一番下に記載されたURLへ誘導するような文章。

いよいよ怪しさが増したが登録されていない番号だったため、いつものようにアクションする前にネット検索。

番号は【日本骨髄バンク】

妻にも相談し、URLを開くと、問診票のようになっており、現在の健康状態を細かく打ち込む。

3日後、未登録の携帯電話から着信。

「初めまして、日本骨髄バンクのコーディネーターをしております○○と申します」

提供の意思確認があり、その後、確認検査の日程について確認される。

この時点でもまだ疑心暗鬼だったが、職場近くの病院で予約。

確認検査とは、患者さんと白血球の型があっているか再確認し、骨髄提供できる健康状態かを診る検査。

検査は平日のみとの指定があり、いよいよ仕事に影響が出てきそうなので施設長へ相談。

5月【確認検査】

ゴールデンウイーク明けに、確認検査の為、指定された病院へ。

コーディネーターや医師と面会し、ここで初めて詐欺ではないと実感。

そもそも白血球の型が合うのは、兄弟姉妹で4人に1人、それ以外では数百人から数万人に1人らしい。

2時間程度かけて、血液検査や骨髄提供の方法、リスク等の説明を受ける。

翌週、確認検査の結果が郵送で送られ、骨髄提供できる健康状態との通知。

ただ、この段階では、最大10名ほど白血球の型が一致したドナー候補者がおり、その中から6週間以内に、最終候補者が決まるらしい。

患者さんの体調により、コーディネートが終了する場合があるとの事で心配していたが、6月下旬にコーディネーターから電話で「最終候補者となりました。」との連絡があった。

献血に行ったときに偶然勧められた骨髄登録から、最終候補者へ選出されましたが、長くなってしまうので次回、最終候補者決定からの動きについて書きたいと思います。

※写真は骨髄採取手術退院後に帰省した山形の桃パフェ

「湘南だいちの10年、湘南ゆうき村の30年」(湘南だいち・湘南ゆうき村 施設長 妹尾 貢)

先日、湘南だいちの秋祭りが開催され、大勢の皆さんにお越しいただきました。地域の皆様にもご協力いただき、無事に終了することができました。昨年まで、夏祭りという名称で7月後半の炎天下で実施してきましたが、近年の異常な暑さで、もはやお祭りどころではなく、今年度からは9月末に実施時期を変更したのですが、それでも当日は35度近い気温まで上がり、涼しい場所を探しながら参加されていました。

また、今年度は江の島片瀬漁協のマルシェの実行委員の方や、西俣野下自治会の役員の方にもご参加いただき、盛り上げていただきました。

今年度は湘南だいち設立から10周年、湘南ゆうき村はもうすぐ30年ということもあり、これまでを振り返ることが多くあります。これまで自分が配属になった事業所やそこでの利用者や職員のことを、いろいろと思い出します。

一緒に働いた職員の中には、現在は別な職場に変わった人もいますが、みなさんそれぞれの現場で活躍されています。行政の職員になった方や、別の業界で活躍されている人もいます。

サービスを提供する側から、福祉制度を作る側の仕事に変わった方もいましたが、このような人たちと一緒に仕事ができたおかげで、福祉のサービスというものが、どうやって充実・発展していくのか、ということを知ることができました。

法人内に限らず、この仕事のプロフェッショナルだな、と思う人との出会いがたくさんありましたが、その共通点は、瞬発力と持久力の両方を兼ね備えていること、そして、いつも現状に満足することなく、アンテナをはって勉強し、日々進化しているということです。

そのような人たちと一緒に働けていることは自分の財産であると同時に、障害福祉を支える様々な部門に仲間がいるという安心感にもつながっています。

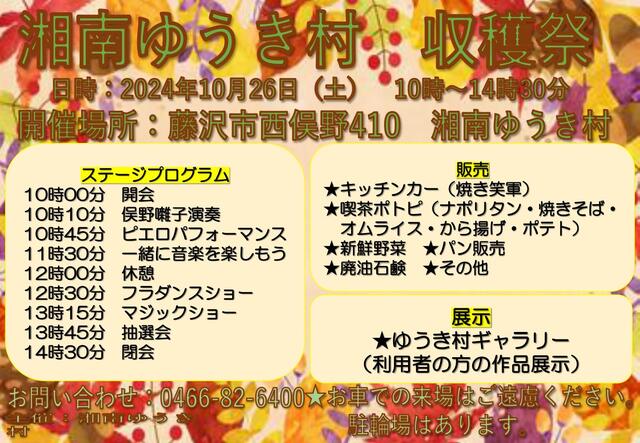

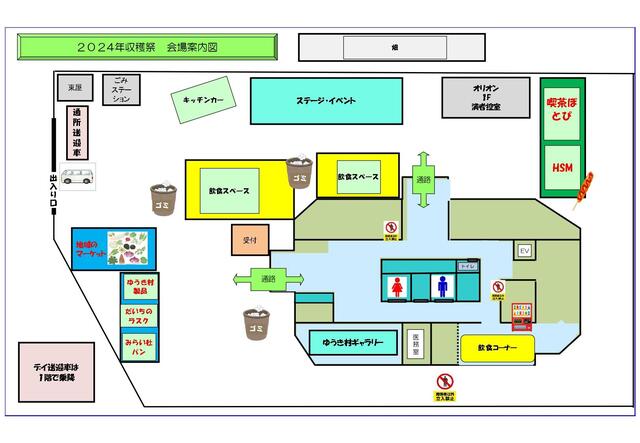

10月26日(土) 「湘南ゆうき村 収穫祭」を開催いたします。ぜひ、ご来場ください。

※トップ画像はゆうき村がある西俣野の田んぼです。湘南だいちの秋祭りが行われたころ、地域の皆さんは稲刈りで大忙しでした。稲を刈った後に飛び出してくる生き物を狙っているのか、トンビが急降下を繰り返していました)

オムライス(湘南ゆうき村・法人事務局 課長 高橋宏明)

10年前、同僚に『伝え方が9割』という本をもらい驚いた。

もらう前日に同じ本を自分で購入していたからだ。

当時、書名に『人は〇〇が9割』などと書かれた『9割本』が流行っていた。

月並みな言葉ではあるが、伝え方は重要で大切だ。

しかし、捉え方は相手の状態によっても変わってくる。

先日、夕食が妻の故郷の郷土料理である「芋煮」でおいしかったので

「芋煮おいしいね」と伝えると妻は「ありがとう」と笑顔。

翌日の肉じゃがもおいしかった。

しかし、連日だと昨日の芋煮への信憑性が落ちると思い伝えずにグッと我慢。

その翌日はオムライス。

一口食べすぐに「このオムライスおいしいね」と伝えた。

すると思いもよらない一言が。

「・・昨日の肉じゃがはおいしくなかったの?」

後日聞いてみるとオムライスの日は、仕事がうまくいかなかったそうだ。

伝え方がどんなに良くても

(今回は芋煮で味をしめたことがばれていたのかもしれない)

相手の状態、状況によって受け取られ方は変わる。

どう伝えたかではなく、どう伝わったか・・

オムライスの日、どのような伝え方が良かったのかはいまだにわからない。

写真は横浜イングリッシュガーデンの紫陽花と娘

感受性(湘南ゆうき村 課長 高橋宏明)

2023年4月に子ども家庭庁が発足された。

そして、2023年12月に

「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン

(はじめの100か月の育ちビジョン)」が閣議決定された。

幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの100か月の育ちビジョン)【やさしい版】 (cfa.go.jp)

『はじめの100か月の育ちビジョン』では

誕生前から就学前が人格を築く重要な時期と謳っており、

私自身、就学前までの記憶は少ないが、

無意識の中でその時期の経験が基盤となっているのだと思う。

何歳になっても、経験や学びが人格を形成し、

子どもだろうが高齢者だろうが

障がいがあろうがなかろうが、成長し続けると思っている。

私自身が学びから影響を受けたエピソードを紹介・・

小学六年生の時にテレビで再放送されていた

水戸黄門の主題歌『あゝ人生に涙あり』がクラス内で大流行。

「人生楽ありゃ苦もあるさ」という歌詞がとても印象的で、

「嬉しいことだけではない、

でも悲しいことがあっても次には嬉しいことがやってくる」と

自身に言い聞かせるようになった。

中学二年生の国語の授業で、

詩人茨木のりこさんの詩『自分の感受性くらい』を教わった。

当時、深い意味はわからず、安直な考えだが、

「人のせいにしない」、「人の悪口は言わない」と

心がけるようになった。

もちろん相手は相手、自分は自分なので、

他者が人のせいにしていても全く気にならない。

反対にそんな考え方もあるのかと学んだり、

言うことで気が晴れるのであれば羨ましかったりもする。

冒頭の『はじめの100か月の育ちビジョン』には環境の変化や

ライフステージ等の変化の『切れ目』について記載されている。

2023年度も残りわずか。

新年度を迎えるにあたり、各々環境や役割の変化があるが、

準備を整えて気持ち良く2024年度をスタートさせたい。

写真は湘南ゆうき村の玄関に置かれているいくちゃん人形です。

出勤するたびに見て、今日も頑張ろうと思っています。